业务咨询

![]() 发布时间:2025-09-19

发布时间:2025-09-19

![]() 环特生物

环特生物

![]() 浏览次数:1030

浏览次数:1030

01 当“她们”的身体成为一种社会议题

在美国,每年五月的第二个星期是为期一周的National Women’s Health Week(全国妇女健康周),这项全国性的健康倡导活动意旨帮助女性关注自身健康,鼓励她们采取积极措施改善健康状况,并推动社会更加重视女性的健康问题。

尽管距离今年的妇女健康周已经过去了四个月时间,但我们仍旧可以从大洋彼岸今年出现的一些新风向讨论一些新的东西。在今年,“月经平权”的相关话题在北美地区的社交媒体主流版面声量持续走高,当中的核心诉求就是希望建立一个经期友善的世界,打破普罗大众对月经的禁忌与羞耻感,让其成为可以被公开、正常讨论的身体经验,并由此通过社交媒体推动不同阵营的角色积极对话,从而关注到“经期贫困”这一全球性的问题。

2019年,北欧畅销卫生巾品牌Libresse薇尔就发起了“Blood Normal”的主题活动,它们改变了以往卫生巾广告的惯例,不再用蓝色的液体来代替经血营造出干净纯洁的感觉,而是使用红色液体为月经正名。

事实上,当我们再把视角转向国内时,会发现对女性生理需求的关怀几乎也是在同一时期从理念走向着实践。今年年初的厦门日报就曾报道过位于岛内的部分企业开始新增员工福利,支持女性员工在生理期期间休假,从而让她们能够更轻松地投入工作。这一举措并非今年才有首例,早在2015年,山西省就已率先在全国探索并提出女职工经期、孕期、产期、哺乳期、更年期等“五期”保护,并明确了“带薪生理假”的条款。种种事件都表明,中西社会对女性生理健康的认知,已经从将其视为个体私事或职场中的某种“不方便”,转变为一种应得到社会和制度尊重与支持的正常生理需求。

如果说上述的“月经平权”聚焦的是女性的生理特质,那么“职场妈妈”群体的困境则更深入地揭示了现代女性所面临的社会结构性的压力。根据《2025年职场妈妈生存状况调查报告》的数据显示,职场妈妈群体存在显著的职业连续性断裂现象,其中高达65.3%曾做过全职妈妈,而56.7%因经济压力或自我价值实现等多种原因选择重返职场,而这条返场之路普遍不太通畅。

图为上海市人社局、市总工会、市妇联联合印发《关于开展“生育友好岗”就业模式试点工作的通知》,鼓励用人单位采取有利于平衡工作和家庭关系的措施,积极营造生育友好型工作环境。

可能有人会好奇这样的就业现象与女性健康有何关联?数据并非只是简单的数字汇总,其背后往往蕴藏着多种因素的联动。当某一类群体高达半数的人都面临过相同的困境时,它便应该不再被忽视。职场妈妈在平衡工作与家庭时,不仅要面对职业发展的种种挑战,更要承受来自家庭照料和经济责任的双重重压。这种多重角色的切换和叠加,使得她们长期处于一种高强度的身心消耗状态,从而极易陷入亚健康的泥沼。早在2022年,国家卫健委等17部门就出台了《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》,鼓励各地开发“妈妈岗”等灵活就业形式。这些政策的推出,不仅仅只是为了解决单纯的就业问题,更是为了从宏观层面缓解女性在生育和职业发展上的矛盾,从根本上减轻由此带来的女性身心健康负担。

四重身份加持下女性被赋予多重期望与压力,图源《中国女性私密健康白皮书》

无论是“月经平权”的倡议,还是职场妈妈所面临的现实困境,二者都指向了一个共同的核心:现代职场女性正普遍面临一种由社会压力、角色冲突和生活习惯所共同塑造的“亚健康”状态。这种状态并非由单一疾病引起,而是表现为一系列看似分散的疲惫、乏力、情绪不稳等症状。而这,正与中医理论中“气血亏虚”的表征高度吻合。因此,我们便可以由此而切入到一个古老却又极具现实意义的命题:在当下,女性应该如何通过“补气血”来重塑身心健康,对抗时代的亚健康挑战?

02 看不见的“气血”损耗,是一场身心交战的无声负担

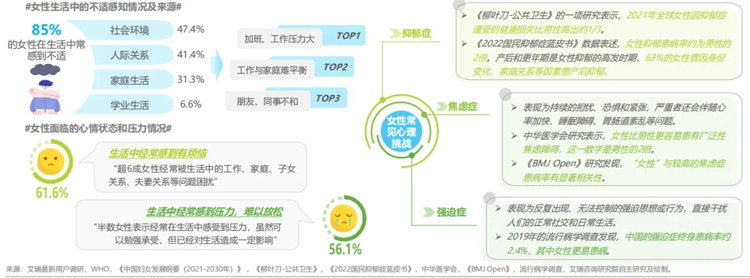

在聊“气血”之前,我们先来谈谈身心健康这件事。现代职场女性的心理健康问题已经成为一个不容忽视的普遍现象。研究显示,职场女性的心理问题呈现普遍化和年轻化趋势,尤其在90后群体中更为显著,调查显示近半数女性会经常感到易怒、烦乱或害怕;约四成女性会时常感到衰弱和疲乏以及情绪低落。

世界卫生组织ICD-10诊断系统中,女性因生理特殊与激素变化,特有心境障碍类型比男性多5类,涵盖从初潮到绝经的生殖周期。

与此相伴的是社交媒体上涌现出的大量关于职场生存法则的犀利内容:“别内耗,上班就是为了赚钱”“职场太客气就是自掉身价”等等,这些乍看之下人间清醒的金句在一定程度上确实能够帮助年轻人打破对职场权威的盲目遵从,促使TA们关注自身真正的价值和权利。然而一切事物都是过犹不及的,过度采纳这些生存指南同样也可能带来负面影响,容易助长一种近乎防卫者或受害者的心态,导致将一切不顺统统归咎于环境,使个体丧失主动性与责任感。这种长期的情绪内耗和精神紧绷,正是中医所述的“劳心劳力过度”,它会暗中耗损人体的心肝精血,最终导致身体出现虚劳的典型症状。

与心理健康相对应的就是职场女性的身体健康呈现出了慢性疾病年轻化的趋势,长期高压对女性妇科健康的影响尤为突出。WHO数据显示,在中国女性中,40%患有不同程度的生殖道感染等妇科疾病,而已婚妇女的患病率更是高达70%。专家指出,现代女性工作和生活压力增大是乳腺疾病多发的重要原因。从中医角度看,心理和精神因素会影响体内五脏六腑和内分泌系统的平衡,从而导致多种生殖系统疾病,如慢性盆腔疼痛、原发性痛经、经前期紧张综合征等。

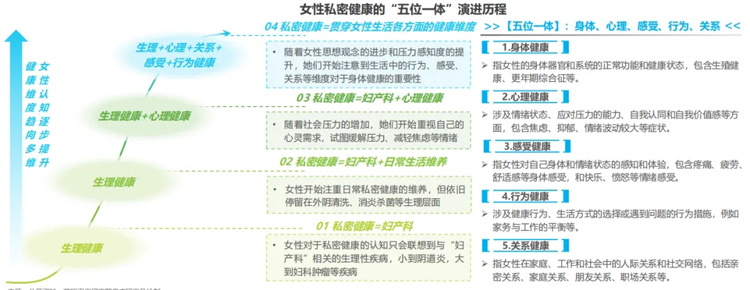

随着经济和教育水平提升,女性对健康愈发重视,对私密健康的认知从仅与妇产科关联,拓展为关注身体、心理、感受、行为、关系“五位一体”的多维健康,更重视内在需求。

面对这一复杂的背景,一个重要的健康理念正在觉醒。根据《中国女性私密健康白皮书》的趋势预测,中国女性的健康需求正经历一场深刻的认知觉醒。她们的关注点已从单一的生理维度(如妇科疾病),向五位一体的全周期健康管理方案演进,即涵盖身体、心理、感受、行为和关系等多个维度。

这一理念的蓬勃发展正与中医的整体观不谋而合。它意味着人们开始认识到,健康的本质是一个相互关联的统一体,单纯解决某个症状并不能从根本上治愈亚健康状态。这种理念的升级,使得“补气血”的消费行为从一种功能性的必需转变为一种情感性的投资。过去,消费者购买补气血产品往往是出于应对疾病或特殊时期(疫情期间补气血产品的爆发)的需求驱动;而现在,购买行为更多是出于一种对自我身心健康和美丽的主动关爱与投资,消费者购买的不仅是产品本身,更是对自身生活状态的肯定和对美好未来的期许。

2022年1月至2023年4月补气血品类店均销售额变化情况

图源《补气血品类,疫情时代的新宠》

社交媒体,尤其是小红书等内容分享平台,更是极大地加速了补气血概念的传播和产品销量的转化。截至2024年9月,小红书上关于“补气血”的相关笔记超过161万条,其中关于“补气血吃什么”的笔记也高达110万条。这种UGC(用户生成内容)的爆发式增长,反映出了社交媒体强大的内容裂变和社群效应,而其中优质的内容也在反哺着补气血产品的火热。这种认知层面的跃迁为市场带来了巨大的增长动力,也为品牌提供了前所未有的情感连接机遇。

03 当千年智慧邂逅科学,该怎样重新解读“气血”的现代密码

那么,所谓的“气血”到底是什么呢?其实要想深入理解气血的现代意义,就必须将其从抽象的传统概念转化为具象的生理学靶点。

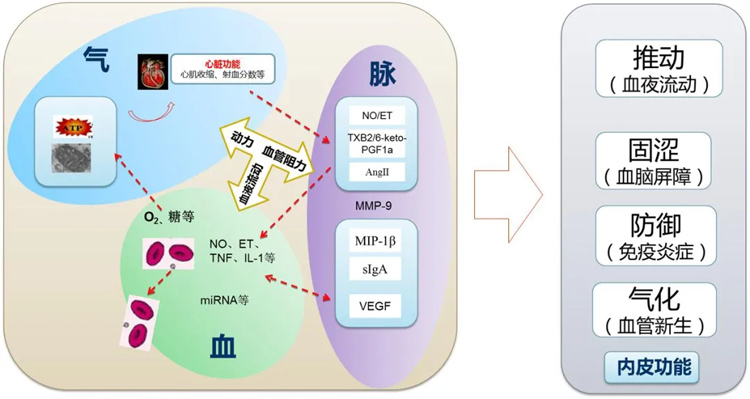

气:机体能量与功能的总和。中医认为气是维持脏腑功能活动的动力,具有推动、温煦、固摄、防御等作用。在现代科学语境下,气可以被理解为机体能量代谢系统、神经信号传导、免疫防御能力以及生物节律调节的总和。例如,对慢性疲劳综合征的研究发现,其核心机制之一在于线粒体能量代谢异常和谷胱甘肽前体物的消耗,这与中医气虚导致的神疲乏力、气短懒言表现形成了精确的对应。

血:血液循环与内分泌调节的物质基础。中医认为血是濡养全身、承载精神活动的物质基础,“血不足则百脉空虚”这一概念在现代医学中可被映射为血液循环系统、营养物质的输送、以及荷尔蒙和神经递质的承载与调节。面色无华、唇甲色淡等血虚症状,与现代医学中的贫血、微循环障碍高度相关。此外,血不足也包含内分泌系统的失衡,如雌激素水平波动,这直接影响女性的经期、情绪和皮肤的状态。

气脉血相互作用的生物学机制,图源中华中医药学会

但要是简单地将中医语境中的血等同于血液或贫血又是片面的。中医的“气”和“血”是宏观概念,它们分别对应着能量代谢、免疫、神经和内分泌等生理系统,而这些系统的功能障碍则源于更微观的机制,例如线粒体功能障碍、慢性炎症、荷尔蒙紊乱等。因此,一个真正有效的“补气血”产品不应只关注补铁,还应同时关注提升线粒体功能、调节肠道菌群以减少炎症、平衡内分泌等方面,从而实现气血双补的多重功效。

除了上述的二者之外,现代都市人的特有生活方式正在通过复杂的生理链条,加剧气血失衡的风险,对于女性健康而言更甚。

长期精神压力和熬夜会扰乱人体的生物钟,并激活下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴,导致皮质醇长期处于高水平。这种持续的应激反应会进一步影响性激素的正常分泌,导致女性出现月经不调、经前期综合征(PMS)和情绪波动。这些正是中医“气血不和”的典型表现。

其次,不规律的饮食习惯和精神压力会破坏肠道菌群的平衡,导致有益菌数量减少,有害菌比例上升。肠道菌群失调会引起肠道通透性增加,导致全身性的低度炎症状态。这种炎症不仅会通过肠-脑轴影响情绪,也会阻碍营养物质,特别是铁元素的吸收,从而加剧血虚的发生。这与中医“脾失健运则营养物质来源不足,致面色萎黄无泽”的理论形成了呼应。

与此同时,现代白领的久坐习惯也是健康的一大隐形杀手。长时间保持坐姿会导致血液循环减慢,尤其是下肢和盆腔。长期的盆腔充血不仅会影响卵巢供血,还可能增加盆腔炎症、子宫内膜异位症的风险,这些都属于中医“气滞血瘀”的范畴。

由此可见,气血失衡的成因复杂难辨,在快速增长但仍旧缺乏统一标准的“补气血”市场中,若仅仅依赖传统中医概念是无法建立强大的品牌信任,企业必须要将产品功效与现代循证研究相结合,实现从概念到验证的有效转化,才能建立坚实的科学护城河。

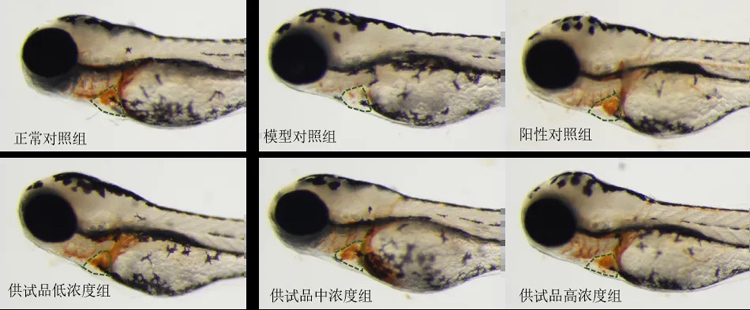

环磷酰胺通过直接损伤造血干细胞和免疫细胞,间接引发氧化应激和炎症反应,导致血细胞减少、免疫功能低下、运动能力下降以及肤色暗沉,最终形成气血两虚的病理状态。图为斑马鱼心脏红细胞表型图(绿色虚线内为心脏红细胞)

为此,环特生物利用与人类基因高度同源的斑马鱼模型,采用环磷酰胺的诱导方法,通过一套相互关联、多维度的评价指标(包括运动能力、红细胞数量、血流动力学及色素沉着)实验方法,从而能够对“补气血”产品的相关功效提供全面而系统的数据视角,为研发决策、产品功效宣称以及未来的临床试验设计提供坚实的科学支持。

04 谁将定义“补气血”产品的未来?

或许正是后疫情时代补气血市场的巨大潜力强烈吸引着各行各业的入局者,其中,以国风药业、多普泰制药为代表的传统药企正主动跨界,利用其在研发、生产和临床验证方面的优势,重塑市场格局。

图源一财商学

国风药业将其原本针对孕妇缺铁性贫血的红源达补铁剂,通过调整营销关键词和视觉设计,成功拓展到了更广泛的“补气血”人群;多普泰制药则通过收购OTC袋泡茶的批文,推出了茶郎中品牌,直接与食品饮料品牌在药食同源市场展开了竞争。这些药企的入局并非只是一场简单的跨界秀,更像是一种降维打击。它们带来了更严格的研发、生产和质量控制标准,以及更强的临床验证能力。对于消费者而言,这意味着更强的技术背书。

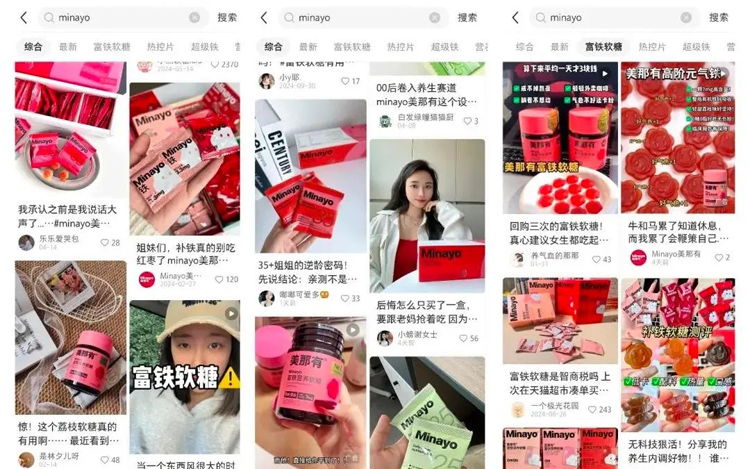

越来越多的品牌选择用科学证据充当产品宣传的重要抓手。例如Minayo就瞄准了年轻女性气血补充的需求,在2021年推出了国内市场首款富铁软糖,并选择用临床研究进行科学支持。

而在技术力之外,我们也能看到为了迎合年轻一代消费者的需求,传统的补气血产品也正在经历一场前所未有的形态革新。功能性软糖、果冻和口服液等新产品形态,将传统的补气血滋补品转变为了日常可享用的零食和美容精华。这种创新极大地降低了消费者的心理门槛,使健康保养无缝融入了快节奏的都市生活。

“爱娃之前先悦己 ”相关话题小红书浏览超2000 万,图源艺恩数据

同样地,在这样信息爆炸、产品同质化的市场中,仅仅宣称功效已不足以建立品牌忠诚度。因此,新兴品牌也开始更加注重与女性消费者建立情感连接,并通过透明化的营销策略来赢得信任。它们在产品设计上融入柔和的色彩与女性化元素,提升视觉吸引力;在营销叙事上,则采用“爱娃先悦己”或“小仙女养成记”等情感化语言,将产品与消费者的生活方式和自我认同紧密相连;此外,许多品牌还意识到原料透明化的重要性,开始明确标注原料来源,并清晰地说明核心成分的作用机制。这种策略不仅增强了品牌信誉,也满足了消费者对产品安全性和科学性的更高要求,从而实现了从“卖产品”到“卖生活方式”的升级。

“补气血”需求的飙升是由都市亚健康问题、女性“悦己主义”觉醒及社交媒体广泛传播共同驱动的必然结果。要用好产品掌握话语权就必须超越传统概念,从现代科学视角重新定义和设计靶点,将“气血”与机体的能量代谢、免疫、内分泌和微循环等核心生理系统相连接,并通过循证方法验证功效。谁能同时在科学验证和情感连接上取得突破,谁就更有可能将产品真正融入女性的日常生活,使其成为一种积极生活方式的象征,从而引领一个全新的女性健康时代。

【本文为环特原创内容,转载请联系文章顶部“二维码”授权】